“除了腦袋之外,科學的飯碗就是科學儀器,我們的飯碗必須端在自己手里。”站在一塵不染的實驗室里,面對著一臺臺插滿了管線、頗具硬核科幻感的高端電子顯微鏡以及忙碌的年輕科學家們,我們眼前的場景分明為張澤院士這句樸素的話增添了分量。

張澤,材料科學晶體結構專家,也是中國科學院院士、浙江大學材料科學與工程學院教授、浙江大學學術委員會咨詢委員會主任,長期從事電子顯微學研究,特別關注顯微結構與材料性能間關系研究的新方法與新儀器,近年來主要利用和發展現代電子顯微學原位、動態的分析方法,研究先進材料在高溫、復雜力學載荷等外場作用下的結構演變與性能間的關系。我們來到六月煙雨朦朧的富春江邊拜訪張澤院士,想一窺材料科學的底色,卻正如“一沙一世界”的顯微鏡一般,看到了張澤院士的“求是”精神與家國情懷,以及中國制造業的大局和未來,而這一切,要從幾十年前一張原子級別分辨率的準晶相說起。

圖:張澤院士丨來源:本人

從“看樹木”到“看整片森林”

二百多年以來,科學界在微觀層面對固體的分類只有兩種:晶體與非晶體。其中,晶體原子在三維空間中呈周期性排列,在 X 光衍射觀察下呈現出斷續、敏銳的圖像;非晶體則恰恰相反,排列無序,在 X 光下得出的是連續、彌散的圖像。而對于材料學科研究的起源和代表——金屬而言,凡是金屬通通都是晶體結構。

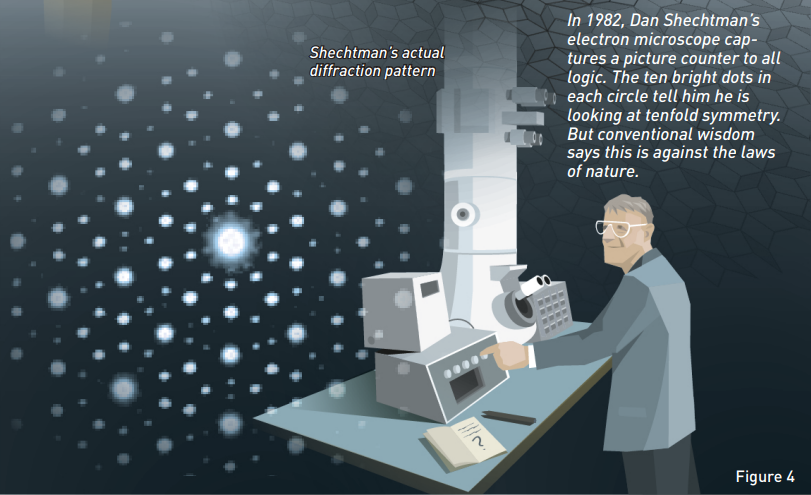

這一點在上世紀 80 年代被徹底顛覆了。從十九世紀的光學顯微鏡與傳統金相學起源,到二十世紀初相結構 X-射線衍射研究成為主流,歷史轉向了比光學顯微鏡空間分辨率更高的電子顯微鏡,其更短的波長使得當時的科學家們終于可以看見物質的原子團分布,以“親眼”驗證一直以來的“鐵律”。然而,他們卻很快發現事情沒有那么簡單。1982 年,丹尼爾·謝赫特曼在快速冷卻的鋁錳合金中發現了一種新形態的二十面體相分子結構,并在學界的重重質疑中于 1984 年在《物理評論快報》上發表,引發了軒然大波。這一發現推翻了晶體學長久以來的長程有序與空間周期性等價的基本概念,開辟了介于晶體與非晶體之間的準晶體領域,謝赫特曼也因此于 2011 年榮獲諾貝爾化學獎。

圖:丹尼爾·謝赫特曼發現具有十次對稱性的準晶體丨來源:諾貝爾獎官網

有意思的是,他曾先后發表了兩篇文章,“所有的實驗數據完全一樣,但解釋不同”,張澤院士解釋道,“前一篇是用納米晶去解釋數據的,價值不高,后一篇才提到了準晶體”,而啟發他的,恰恰是與該領域關系不大的一場理論物理學家的學術研討會。“學術的交流、跨界的啟發是非常重要的,這一重大發現的窗戶紙不是他自己捅的,而是隔行的人捅破的”,張澤院士如此說道。

回到國內。1984 年,張澤院士在他當時的導師郭可信院士的帶領下,獨立發現五次對稱性和 Ti-Ni 準晶相,一舉讓中國的準晶學研究躋身世界一流水平,與謝赫特曼一同發表準晶論文的第三作者、法國晶體學家格雷迪雅斯稱其發現的五次對稱鈦鎳準晶相為“China Phase”(中國相)。這一點在當年尤為難得,因為當時在海外已經有了對五次對稱的公認、明確的解釋,可以說“有了可以打破的傳統”,而國內連一張國際晶體學表都沒有。在這樣艱難的條件下,雖然引用了“準晶”這一名詞,但“我們當時的發現從起點、思路上都與謝赫特曼的研究屬于不同的研究體系”,張澤講述道。得益于郭可信院士早年的晶體學知識積累與對鐵三鎢三碳的深入研究,他始終相信金屬的顯微結構決定了它的屬性,所以當看到與其完全一樣的 X 光衍射圖出現在鈦鎳合金中時,他才敏銳地意識到了這一重大發現。

話說回來,這一切的一切,“如果沒有高分辨率透射電鏡都不可能實現”,張澤院士說道,而當年用于發現“中國相”的儀器,是郭可信院士不惜立下“軍令狀”才爭取來的 JEM-200CX 進口高分辨率電子顯微鏡,當時全國僅有 2 臺。談到這段往事,張澤院士笑著說道,“我的導師就是對新鮮玩意兒感興趣”,始終追求最時髦的東西。先前,郭院士離開瑞典皇家工程院院士團隊,就是因為無法認同用光學“放大鏡”去數合金斷面氣孔這種研究方法,轉而投身 X 光衍射。而當高分辨率電子顯微鏡發展起來后,他也毫不猶豫地沖在了最前線,才能從 X 光衍射的“看樹木”,升級到電鏡的“看整片森林”。“在科學上,保持前沿探索的價值觀非常重要”,張澤說道。

圖:JEM-200CX 高分辨率電子顯微鏡丨來源:網絡

從打鐵的工藝到冶金的科學

毫無疑問,高分辨率電子顯微鏡在材料科學中的作用極為關鍵,而材料已日漸成為了一個國家戰略科技力量的重要組成部分。當下,“(我們國家的)很多領域使用的材料,只要是高端的,都不行。”作為一位著名的材料科學家,張澤院士說出這樣的話,無疑是痛心的。我國高端材料嚴重依賴進口,為此張澤舉了最常見的玻璃材料作為例子。同樣是玻璃,建筑玻璃便宜, 是按噸賣的,而到了用于眼鏡、透鏡等的光學玻璃就不一樣了,價格直線上漲。再往上,用玻璃纖維做激光手術刀,就更貴了,是按克賣的。貴在哪兒?“是科技含量,而我們現在科技含量最好的,也就在中游,到不了中高檔,這是由整個產業決定的”,張澤解釋道,比如最近呼聲很高的 C919 大飛機,其核心的航空發動機也不是完全國產自研的。為什么?很大的原因是材料不行,“光是發動機渦輪葉片就無法國產”。

為什么會這樣呢?究其原因,張澤院士認為是知識結構與認知的缺失,是因為“材料問題就是工藝問題”的淺薄認知普遍存在。張澤院士舉了兵器鍛造的例子生動地說明了這一點。作為一門傳統工藝,“漫長的鐵器時代中我們看到的都是鐵匠將鐵放進火爐燒,然后用錘子反復敲打,最后放進水里‘呲啦’一聲完成淬火,卻沒有人能說清楚鐵怎么就由軟變硬了”,其中火爐的溫度、加熱的時長、敲打的力度、淬火的冷卻速度等等,都是未知數,全憑鐵匠師傅的感覺。而這個問題的解決還是近一二百年,最終依靠顯微鏡看到了原子結構,科學家們才終于知道硬度的變化來源于鐵器中鐵與碳的結構變化。“這個傳統的工藝問題是經過了上百年,才最終依靠科學的儀器、科學的方法得以解決”,張澤說道,這才叫“知其然而知其所以然”。

圖:打鐵的傳統工藝丨來源:pexels.com & j.mt_photography

工藝問題本質上還是科學問題,而要解決科學問題,頂級的科學儀器必不可少。當下,國際局勢復雜動蕩,而“高端科學儀器 90% 以上依賴進口”的我們,被“卡脖子”的問題日益突出,許多高端儀器被禁止向中國出口,而即使是高價進口的儀器,也面臨著沒有專業人員維保和配套部件短缺的問題。

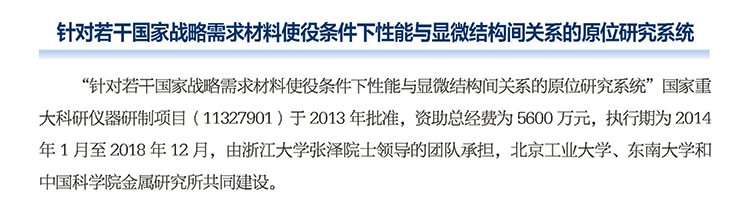

在這種嚴峻的形勢下,“科學的飯碗就是科學儀器,我們的飯碗必須端在自己手里”,張澤院士斬釘截鐵地說道。也正是由于這個原因,他從 2013 年開始申請并牽頭了“針對若干國家戰略需求材料使役條件下性能與顯微結構間關系的原位研究系統”國家重大科研儀器研制項目(以下簡稱“重大項目”),不僅要看清“鐵”的顯微結構,更要看清在不同溫度、不同應力下“打鐵”全過程的顯微結構變化與性能表現,找到兩者之間的對應關系,做一個原位、實時、動態、多場作用下的“可視化鍛壓機”。“我們當時提出了兩個指標”,張澤院士講到,一千多度的溫度和一百多兆帕的應力,直接對標“航空發動機中渦輪葉片最敏感的部分所受到的溫度和應力”。這看起來是工廠制造的范疇,但從科學的角度來看,其內部的組織結構才是根本性的影響因素,也必須與核心需求結合起來。

該項目最終于 2019 年超預期結題,取得了原子點陣分辨高溫力學原位研究系統和納米分辨高溫力學原位研究系統兩項國家重大科技成果,在電鏡腔內最高測試溫度、最大施加載荷等多項參數上都突破了世界最高水準,讓我國擁有了集材料顯微結構表征和力學性能測試于一體的動態、實時、跨尺度的國際領先電子顯微平臺。

圖:重大項目報告丨來源:國家自然科學基金委員會官網

如果換作別人,故事或許到這里就圓滿結束了,后續最多就是將研發的儀器設備對外開放使用。但張澤院士認為這遠遠不夠,“這充其量就是自己跟自己玩,你把自家的廚房弄好了,別人家的廚房還是不行”。俗話說,“造船不如買船,買船不如租船”,在特定歷史條件下這或許是正確的選擇。不過多年以來,我們憑借國家的雄厚財力大量購買國外的儀器,過度依賴進口,如今終于面臨被“卡脖子”、突然斷供的尷尬境地。造成這樣的處境,張澤院士認為最根本的原因在于,“很多人并不真正相信科技就是生產力”。

張澤院士當然是相信的,他也更加明白,科技不會憑空變成生產力,而是“需要人來推動轉化”。于是,張澤院士與團隊毅然決定自掏腰包湊錢將專利買下來,并成立公司,“自己來做科技成果轉化”。

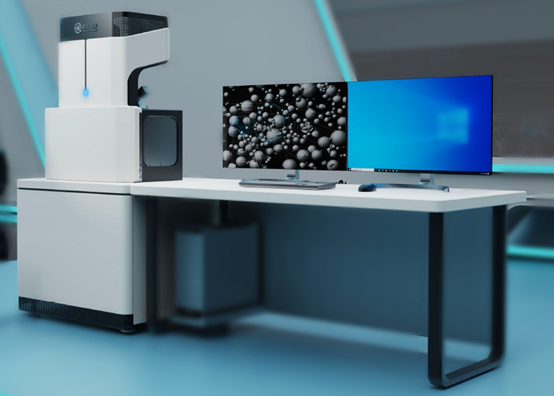

從實驗室到辦公室

張澤院士牽頭的國家重大科研儀器研制項目產生的兩項國家重大科技成果,其中原子點陣分辨高溫力學原位研究系統交由百實創(北京)科技進行轉化落地,而納米分辨高溫力學原位研究系統則交由浙江祺躍科技轉化,也就是我們采訪張澤院士的地方。不過,創業自然會面臨與科研完全不同的挑戰,在談到商業化的難度時,他坦言原子分辨率電子顯微鏡的研究對象太小了,與工業生產相去甚遠,更多的還是會服務科研機構進行科技前沿探索,大面積推廣難度很高;而祺躍科技的原位高溫掃描電子顯微鏡(SEM)則在研究尺度上更接近工業生產,市場化的可能性更大,這也是他當前正在不斷追求突破和努力的方向。

圖:祺躍科技的原位高溫掃描電子顯微鏡丨來源:祺躍科技

為什么一定要堅持商業化呢?張澤院士仍然記得,“1958 年我們國家就有了自己的透射電子顯微鏡,但走到現在,沒了”,“而幾乎與我國同期研發的捷克泰斯肯,現在已經成為了國際主流廠商之一”,在掃描電子顯微鏡領域占有重要的一席之地。這是因為在時代的動蕩和劇變之中,泰斯肯“有點像改革開放初期的國企一樣,進行了改制”,而我們的科技廠商沒有。事到如今,張澤院士認為,“卡脖子”其實不一定是壞事,事實上是在倒逼我們去發展,這樣國內的企業反而有了機會。祺躍科技于 2019 年成立,“當年的銷售額就有五百多萬元,轉年就翻番了,而今年預期大概在三千多萬元左右”,很明顯,這反映了市場的需求。此外,我們還從祺躍的研發實驗室了解到,“光現在的訂單就已經排到了明年”。

除了更高的效率之外,商業化、市場化的重要性更體現在中國企業作為重要創新主體,必須要真正用上科學的工具、手段和思維,才能帶動整個材料產業和制造業向中高端升級,進而“推動中國制造業從‘制造大國’向‘制造強國’的轉型”。

當然,商業化之路并非坦途。“企業是追求利潤的,并不掌握那么多科學”,張澤院士用水泥舉了個例子,“同樣是水泥,我們的水泥論噸賣,我們的企業都在拼誰的價格更低;而醫療上用于補牙、補骨頭的進口水泥,是按克賣的,差六個數量級”,誰利潤更高不言自明,這就是科學的力量,而“絕大部分的企業意識不到”。于是,哪怕是投入大量資本進行數字化、自動化轉型的企業和廠商,也很可能無法接受部署科研儀器來對自己的生產進行升級,因為這觸及到了大部分企業認知的“無人區”,而市場還沒有給到足夠的壓力來倒逼他們學習。不過,張澤院士說道,“材料危機其實已經到來”,誰能更快地更新知識結構、提高認知水平,誰就能從低端制造的紅海中掙脫出來。因此,他也建議中國的企業,“不僅要配備首席技術官,還應該有一位首席科學官”,因為“搞技術的不會懂科學,至少懂不了那么深,而搞科學的人又管不了那么實用的技術,二者的結合恐怕是必需的”,張澤院士如此說道。

針對這樣的情況,張澤院士也在帶領祺躍科技堅定地踐行市場化運作。首先從進口電鏡的配套做起,專注最符合產業需求的,能滿足原位、實時、動態觀察顯微結構與力學性能表征關系的配套產品,讓企業不再盲目試錯,能夠精準地錨定所需的材料性能,而這正是被國際主流廠商所忽略的。張澤院士不失幽默地打了個比方,同樣是面粉,在一套參數下能被搟成餃子皮,只要需求一變,變成了餛飩皮,整套參數就失效了,需要從頭來過。而“材料(需求)是一定會變的”,張澤院士說道,祺躍提供的一攬子解決方案則可以做到實時的可視化,能看到整個變化的過程,也就能幫助企業隨時調整、升級,不論需求是什么都可以應付自如。

同時,祺躍的解決方案還覆蓋了材料科學中很重要的疲勞和蠕變問題,支持超長時間運行,真正實現材料問題的一站式解決。并且,由于“很多企業不相信一個微小的材料樣本能代表其工廠中生產的部件,因為他們不明白材料的性能是由微觀單元結構決定的”,張澤院士說道,“其實很多材料學家也不知道”,于是祺躍就努力克服技術困難,將電子顯微鏡的腔體做得更大,可以直接將零部件整體放入檢測。

圖:原位高溫蠕變/疲勞長時間測試系統丨來源:祺躍科技

此外,依然從產業需求出發,祺躍正在嘗試提供云服務,并對獲取的數據進行分級、整理。其中,低級的數據可能應用于工廠生產線這樣的場景,“工人只需要知道這個材料行不行就夠了”;中級的數據或許對應著企業的技術部門,需要更細節的技術信息;而高級的數據也是最為詳細的數據,則來自于儀器和科研人員。“低、中、高三個級別的數據必須關聯起來”,從而在最低的成本下形成一體化的監測和管理,“才能真正地為工業服務”,也就是用科學解決材料制備工藝的問題。

不過,最為重要的還是要樹立科學的價值觀、提高認知。張澤院士舉了當下最明顯的半導體芯片產業作為例子,“光刻機不是美國的,是荷蘭 ASML 的;芯片代工廠也不是美國的,是臺積電的。但不論是 ASML 還是臺積電,用的鍍膜設備、精確測量設備、激光設備等關鍵設備都是美國的。這就好比是站在了食物鏈的最高端,不需要去轉化太多東西,直接攝取了最高級的蛋白質。所以人家是吃肉的,而我們現在就是吃草的。”張澤院士表示,要想吃上肉,“我們需要樹立一個吃肉的價值觀”,要充分認識到科學所能帶來的影響,再“將科學轉化為技術,技術轉化為工程,工程轉化為產品”。

張澤院士在這里引用了浙江大學老校長竺可楨先生曾在浙大畢業典禮上引用的一句話,“西歐的文化一定會產生歐洲的文明,而歐洲的文明一定會孕育歐洲的科技”,我們如果僅僅拿來了科技,是無法讓其生根發芽甚至發展壯大的。“我們的科學面臨的最大挑戰其實不是科學技術本身的挑戰,而是文化的挑戰,是環境的挑戰”,張澤院士如是說道,“我們的文化教導我們要守紀律、聽指揮,創新則是截然相反的,墨守成規創不了新,需要自我革命才能夠不斷突破,進而有所創新。”

所以,要真正觸及到產生科學技術等知識的根源,我們必須“在精神上、價值上注重獨立思考、實事求是、刨根問底兒”,才能激發真正的創造力。而關于中國高端電子顯微鏡的未來,張澤院士則更為樂觀,“我相信慢慢都會有的,越卡(脖子)越會有”,他笑笑說,“現在危機當前,關鍵是要有準備、有辦法,因為‘危’不會直接轉化為‘機’”。停頓片刻,他正色道,“尊重知識,尊重人才,一切都會有。”