今天15時51分,我國首顆自主研發建造的電磁監測試驗衛星——“張衡一號”在酒泉衛星發射中心成功發射,使我國成為世界上少數擁有在軌運行高精度地球物理場探測衛星的國家之一。作為星上主要載荷之一,由中國航天科技集團公司五院510所創新研發的電場探測儀實現了首次應用,將在未來5年探測衛星軌道環境空間電場,服務于我國地震研究。

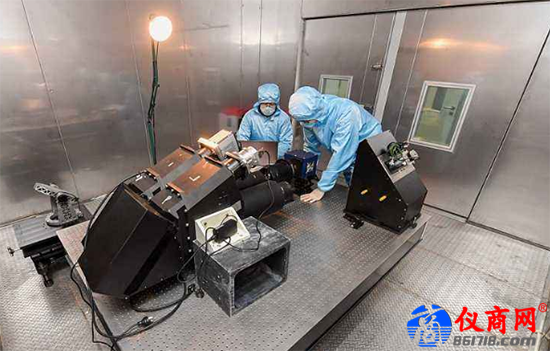

(網絡配圖)

近年來科學家們發現地震會對空間等離子體環境的電磁場產生影響,甚至會在地震前就已經開始產生影響,因此科學家希望通過研究空間等離子體變化與地震活動的關聯規律,來探索如何攻克“地震預報”這一世界難題。“張衡一號”衛星正是在這種背景下誕生的。

510所副所長王潤福介紹,與以往在地面監測電磁波的多種方式相比,利用天基平臺對地球電磁波變化進行監測可以說“站得更高,看得也更遠、更廣”,因此被形象地稱為“跳出地球看地震”,此次“張衡一號”的發射應用也標志著我國首次具備全疆域和全球三維地球物理場動態監測能力。

王潤福介紹,510所于2011年啟動前期研究工作,歷經7年攻關,科研團隊成功研制出電場探測儀,這一技術填補了國內技術空白,其中電場分辨率、靈敏度等核心指標均達到國際領先水平,電場探測儀也成為我國電磁監測領域中首個在航天應用的載荷產品。

“電場探測儀通過伸桿向衛星本體外伸出4個長4.5米的傳感器,就像4個靈敏的‘觸角’,每兩個傳感器為一組,可以感知等離子電勢換算得出空間三維電場。”510所空間探測載荷工程中心副總王鹢介紹,在衛星內部,有一個被稱為“信號處理單元”的高靈敏電子學測量設備,就好比電場探測儀的“大腦”,它把“觸角”探測到的微小頻譜進行精細處理后,再將這些科學數據快速回傳到地面,經過科研人員分析研究,最終積累形成數據庫,用于地震研究。

510所空間探測載荷工程中心技術總監雷軍剛介紹說:“電場探測儀當初的設計指標超過之前國際發射的同類衛星的最高水平,因此對我們來說是又新又難,其中同時解決寬頻帶、大動態范圍、微弱信號監測電磁學領域三大難題的要求是最困難的。”研發中,團隊先后攻克了測試標定等技術難題,相當于將電場探測儀靈敏度的國際最高水平提升了一個量級,又在國際市場封鎖的情況下,解決了滑環電纜等工程難題,實現了諸多創新。

“此次創新成果的應用,在形成510所新的技術增長點的同時,有效支撐了國家航天事業發展,更重要的是以電場探測儀為開端,510所近幾年陸續啟動了很多新載荷研制項目,這些新載荷將在我國未來火星探測、小行星探測等領域發揮重要作用。”王潤福說。