一、示波器綜述

示波器是應用最廣泛的測量儀器產品,被譽為電子工程師的眼睛,用于采集電路中的電信號并存儲和顯示,并對信號進行測量、分析和處理。示波器的作用是把電信號轉換成可以看得見的圖像,利用示波器能觀察各種不同信號幅度隨時間變化的波形曲線,還可以用它測試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等,凡是可以變為電效應的周期性物理過程都可以用示波器觀測。

示波器包括數字示波器和模擬示波器,數字示波器在市場規模、應用范圍上均占主導地位。其中數字示波器可以分為數字存儲示波器(DSO),數字熒光示波器(DPO)和采樣示波器。

資料來源:公開資料整理

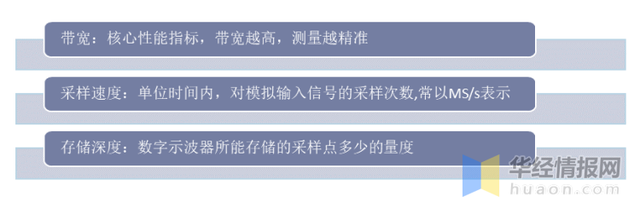

數字示波器的主要性能指標包括帶寬、采樣速率、存儲深度等。示波器帶寬是指輸入一個幅度相同,頻率變化的信號,當示波器讀數比真值衰減3dB時,此時的頻率即為示波器的帶寬,帶寬越高,測量越精確。采樣速率是數字示波器的重要指標,指單位時間內,對模擬輸入信號的采樣次數,常以MS/s表示。如果采樣速率不夠,容易出現混迭現象。存儲深度是指數字示波器所能存儲的采樣點多少的量度。

數字示波器主要性能指標

資料來源:公開資料整理

二、數字示波器的應用情況

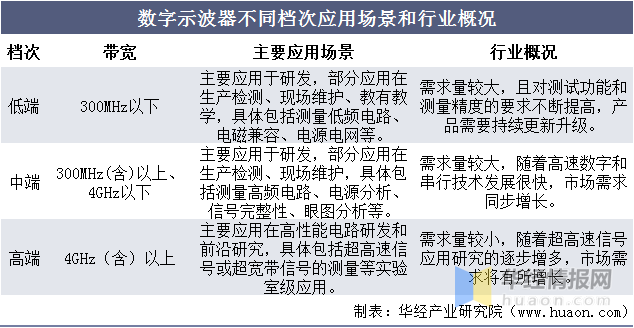

數字示波器按照核心指標帶寬從低到高變化時可分為低端產品、中端產品和高端產品。低端數字示波器帶寬頻率為300MHz以下,中端數字示波器帶寬在300MHz-4GHz區間,高端數字示波器帶寬在4GHz以上。不同檔次數字示波器劃分標準及對應不同的主要應用場景。

資料來源:公開資料整理

相關報告:華經產業研究院發布的《2022-2027年中國示波器行業市場發展現狀及投資前景展望報告》

三、示波器行業發展現狀

1、供需情況

從國內示波器供需來看,產量和需求量近幾年變化為波形趨勢。據統計,2020年中國示波器行業產量為108.27萬臺,同比上漲15.35%,年均復合增長速度為5.89%。2020年中國示波器行業需求量為76.33萬臺,同比上漲3.95%,年均復合增長速度為3.48%。國內產量大于需求量,行業整體處于中低端市場產能過剩階段。

資料來源:公開資料整理

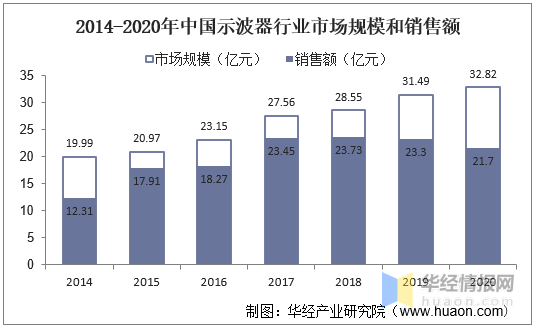

從市場規模和銷售額來看,國內中高端示波器產品滿足不了國內市場需求,需要進口國外高端產品。據統計,2020年中國示波器行業市場規模為32.82億元,銷售額為21.7億元。

資料來源:公開資料整理

2、進出口情況

從進出口量來看,國內進口為國外高端產品來滿足國內需求,同時將國內中低端產能過剩的產品出口到國外。據統計,2020年中國示波器進口量為1.51萬臺,出口量為33.45萬臺,國內市場進口量逐步減少,出口量逐年增加。

資料來源:公開資料整理

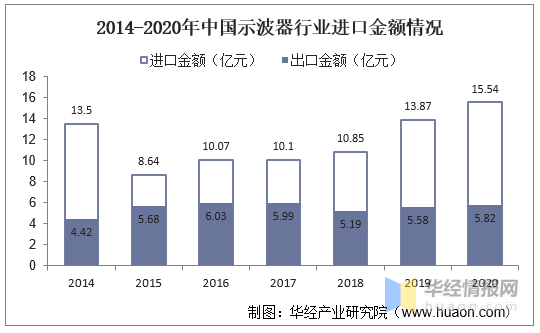

從進出口金額來看,據統計,2020年中國示波器行業進口額為5.82億元,出口額為15.54億元,進出口逆差為11.12億元,其中測試頻率在300MHz以下的通用示波器,于2019年已經實現進出口貿易順差,其他示波器進口金額較大。國內示波器產品在品牌效應上較海外產品存在差距。

資料來源:公開資料整理

3、示波器市場價格情況

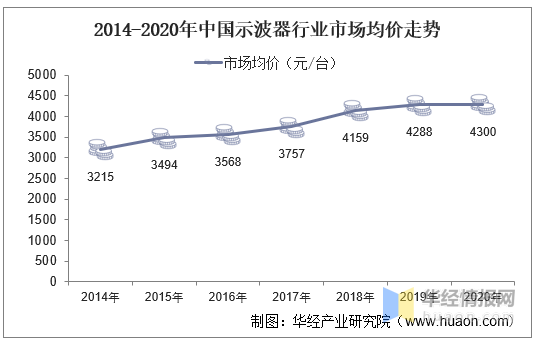

近年來,隨著我國示波器產業化的快速發展以及產品檔次結構的提升,國內產品銷售均價從2014年的3215元/臺上漲至2020年的4300元/臺。

資料來源:公開資料整理

4、數字示波器市場規模

隨著電子工業的持續高速發展,信息技術產品的智能化、網絡化以及集成化程度逐步提高以及半導體、5G、人工智能、新能源、航天航空及國防等行業驅動,數字示波器具有良好的發展前景。數據顯示,數字示波器在2020的市場規模達到18.02億美元,在2024年將達到21.67億美元,2019年至2024的市場需求將按照4.56%的年均復合增長率增長。

資料來源:公開資料整理

四、示波器行業市場競爭格局

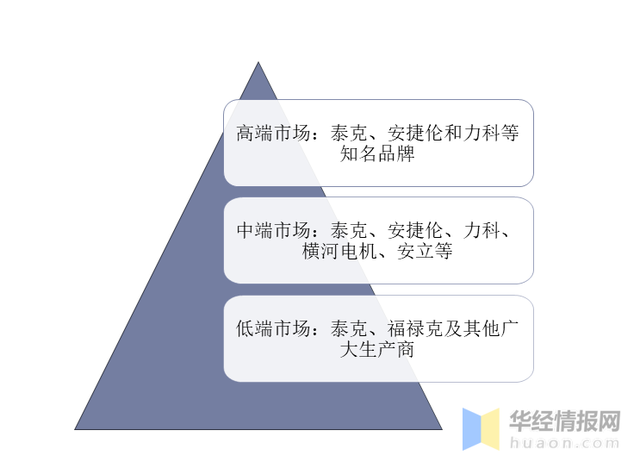

目前示波器的主要供應國和地區有美國、日本、荷蘭、韓國、中國等。示波器按照帶寬可以簡單分為低端、中端和高端三個不同市場定位。從全球市場銷量來看,三大廠商泰克、安捷倫和力科壟斷了大部分市場份額。

全球示波器各市場參與者情況

資料來源:公開資料整理

目前,國內示波器主要分布在以上海、江浙為中心的長三角地區和以廣州、深圳為中心的珠三角地區以及以北京、天津為中心的環渤海地區。三大區域占據國內示波器產量的70%以上。

資料來源:公開資料整理

五、示波器行業未來發展前景

1、下游應用行業景氣度上升推動行業需求持續穩定增長

示波器是基礎類設備,廣泛應用于國民經濟的各個領域。隨著下游主要應用領域如5G商用化及物聯網智能終端的發展、汽車智能化和電動化、消費電子的不斷迭代以及國防和航空航天等產業的持續發展,示波器的需求也將保持持續穩定的增長。

2、信息技術和測量技術的發展促進行業技術水平不斷提升

示波器行業屬于技術密集型行業,其發展是多學科、多領域共同進步的結晶。21世紀以來,信息技術和測量技術發展迅速,為示波器行業技術水平不斷優化和提升提供了良好的技術基礎。技術不斷升級的示波器將能更好地滿足下游應用領域的需求,促進下游行業的發展,同時也促進行業自身的發展。