近日,中國科學院紫金山天文臺研究員蘇楊等在利用極紫外觀測推求太陽等離子體屬性和X射線熱輻射研究方面取得新進展。

太陽大氣等離子體的DEM(微分發射度)分析是一種由多波段/譜線數據推導出不同溫度等離子體數量的方法,是定量化分析太陽大氣結構熱過程的基礎工具之一,對研究太陽爆發、磁場重聯、活動區性質、日冕加熱等都有非常重要的意義。簡單地講,DEM分析用于分離在視線方向上疊加在一起的多溫度等離子體結構并獲得其參數(見圖1示例)。

圖1. 由SDO/AIA觀測推導等離子體發射度EM的示例。a、b、c分別顯示的是AIA的多通道極紫外圖像,根據EM結果還原的極紫外成像,推導出的不同溫度等離子體的EM分布。

自日本的Hinode(日出衛星)和美國的太陽動力學天文臺(SDO)衛星發射后,國際上發展了多種新的DEM方法,用來從EUV和軟X射線數據中提取DEM分布。DEM分析也得到了越來越廣泛的應用,舉例來講,單是正則化反演方法(Hannah & Kontar 2012)的引用就超過了110次。然而,這些方法在單獨利用SDO/AIA的多波段EUV圖像推導DEM時,往往不能很好地限制高溫段(如8百萬度以上)的等離子體,導致結構的溫度過高,同X射線觀測相差巨大。

針對這一點,太陽物理學家常添加更多儀器的觀測來限制高溫段的DEM。問題在于,這些觀測或者僅是流量,造成DEM的空間分布丟失;或者雖同樣是圖像,但數據的時間覆蓋和質量大多無法配合AIA幾乎不間斷的高時、空分辨率觀測。

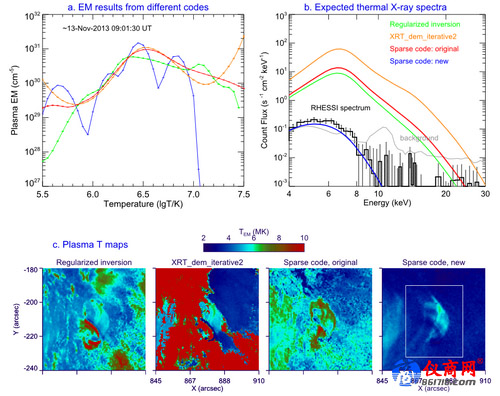

為了走出DEM研究的困境,最大程度利用AIA數據的優點進行相關研究,紫金山天文臺太陽高能物理研究團組蘇楊等與國際同行合作,通過使用新的basis基函數組合和計算模式,改進了現有的Sparse算法(Cheung et al 2015),使結果同X射線(熱輻射)觀測較為一致,準確度相比現有結果可提高一個量級以上。圖2顯示的是三種現有方法和改進的方法所得結果的比較,a、b、c分別是等離子體發射度分布,預期的X射線熱軔致輻射能譜同RHESSI(美國太陽高能觀測衛星,用于太陽X射線、伽馬射線的成像和能譜觀測)數據的比較,等離子體發射度加權平均溫度的空間分布。

圖2. 本圖比較了三種現有方法所得DEM和新DEM結果。a、b、c分別顯示了不同方法的等離子體發射度分布,預期的X射線熱軔致輻射能譜同RHESSI觀測的比較,等離子體加權平均溫度的空間分布。a、b中藍色為新結果。

相關文章近日在天文學國際核心期刊The Astrophysical Journal Letters上發表。預期該成果將在基于AIA的太陽大氣結構研究和太陽X射線暴研究中發揮重要作用。

該工作由國家自然科學基金天文聯合基金重點項目(U1631242, U1731241),中科院空間科學戰略先導專項(XDA15052200, XDA15320300, XDA15320301),國家青年等項目支持。