儀商導讀:低功耗、高速度、高集成度的LSI電路是成眾多電子產品的首要考慮,這也就導致裝置比以往任何時候更容易受到電磁干擾的威脅。此外,大功率家電及辦公自動化設備的增多,以及移動通信、無線網絡的廣泛應用等,又大大增加了電磁騷擾源。這些變化迫使人們把電磁兼容作為重要的技術問題加以關注。

電磁兼容

采用一定的技術手段,使同一電磁環境中的各種電子、電氣設備都能正常工作,并且不干擾其他設備的正常工作,這就是電磁兼容(ElectromagneticCompatibility,縮寫為EMC)。

在國家標準GB/T4365-1995中對電磁兼容嚴格的定義是:設備或系統在其電磁環境中能正常工作且不對該環境中任何事物構成不能承受的電磁騷擾的能力。

電磁兼容性包括兩方面:電磁干擾(electromagnetic interference ;EMI)、電磁耐受(electromagnetic susceptibility; EMS)。

EMI指的是電氣產品本身通電后,因電磁感應效應所產生的電磁波對周圍電子設備所造成的干擾影響;EMS則是指電氣產品本身對外來電磁波的干擾防御能力。

其中EMI包括:CE(傳導干擾),RE(輻射干擾),PT(干擾功率測試)等等。EMS包括:ESD(靜電放電),RS(輻射耐受),EFT/B(快速脈沖耐受),surge(雷擊),CS(傳導耐受)等。

常見的騷擾源

顯然,EMC 設計的目的就是使所設計的電子設備或系統在預期的電磁環境中能夠實現電磁兼容。換而言之,就是說設計的電子設備或系統必須能夠滿足EMC 標準規定的兩方面的能力。

常見EMC測試項目

電磁干擾(EMI)的原理

EMI的產生原因

各種形式的電磁干擾是影響電子設備兼容性的主要原因。因此,了解電磁干擾的產生原因是抑制電磁干擾,提高電子產品電磁兼容性的重要前提。電磁干擾的產生可以分為:

1.內部干擾內部電子元件之間的相互干擾

(1)工作電源通過線路的分布電源和絕緣電阻產生漏電造成的干擾。

(2)信號通過地線、電源和傳輸導線的阻抗互相耦合,或導線之間的互感造成的影響。

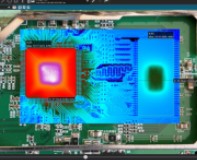

(3)設備或系統內部某些元件發熱,影響元件本身及其他元件的穩定性造成的干擾。

(4)大功率和高點壓部件產生的磁場、電場通過耦合影響其他部件造成的干擾。

2.外部干擾——電子設備或系統以外的因素對線路、設備或系統的影響。

(1)外部高電壓、電源通過絕緣漏電而干擾電子線路、設備或系統。

(2)外部大功率的設備在空間產生很強的磁場,通過互感耦合干擾電子線路、設備或系統。

(3)空間電磁對電子線路或系統產生的干擾。

(4)工作環境溫度不穩定,引起電子線路、設備或系統內部元器件參數改變造成的干擾。

電磁干擾的傳播途徑

1.當干擾源頻率較高,且干擾信號波長比被干擾對象結構尺寸小,則干擾信號可認為是輻射場,以平面電磁波形式向外輻射電磁場能量,并進入被干擾對象的通路。

2.干擾信號以漏電和耦合的形式,通過絕緣電介質,經公共阻抗的耦合進入被干擾系統。

3.干擾信號可通過直接傳導方式進入系統。

改善電磁兼容性的措施

要改善電子產品的電磁兼容性,接地、屏蔽和濾波是抑制EMI的基本方法。

1.接地

接地就是一個系統內電氣與電子元件至地參考點之間的電傳導路徑。接地除了提供設備的安全保護地以外,還提供設備運行所必需的信號參考地。理想的接地平面是一個零電位、零阻抗的物理體,它可作為電路中所有信號點評的參考點,并且任何干擾信號通過它,都不會產生電壓降。但是,理想的接地平面是不存在的,這就需要我們考慮和分析地電位分布,進行接地設計與研究,找出合適的接地電位。

接地的方式可分為:浮地、單點接地、多點接地、混合接地。對于電路系統來說可選擇:電路接地、電源接地和信號接地等方法。

2.屏蔽

屏蔽就是用導電或電磁體的封閉面將其內外兩側空間進行電磁性隔離。主要抑制過空間的輻射干擾。分為電磁屏蔽、電場屏蔽和磁場屏蔽。

屏蔽的設計既可以針對干擾源,也可以針對被干擾體。對于干擾源,設計屏蔽部分可以使其減小對周邊其他設備的影響;對于被干擾體,則可減小外界干擾電磁波對本設備的影響。

主動屏蔽:把干擾源置于屏蔽體之內,防止電磁能量和干擾信號泄漏到外部空間。

被動屏蔽:把敏感設備置于屏蔽體內,使其不受外部干擾的影響。

3.濾波

濾波的含義是指從混有噪聲或干擾的原信號中,提取到有用信號的一門技術,濾波器是實現濾波的元器件。

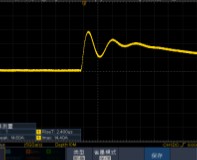

事實上,器件在工作時,也會產生各種各樣的噪聲。開關電源就是一種很強的干擾源,它產生的EMI信號即占有很寬的頻率范圍,又具有較大的振幅。這些噪聲隨著信號的傳播,對下一級的元器件產生了干擾,這樣的干擾一級級的累積,最終可能導致整個電路的不正常工作。假設在產生噪聲大,對下級器件干擾明顯的器件輸出信號之后做一次濾波,將噪聲信號濾掉,它對下級產生的干擾便會降低,系統便能穩定的工作。

EMC濾波器的分類

① 反射式濾波器:

由電感器和電容器組成,利用反射或旁路,使干擾信號不能通過。

② 損耗濾波器

選用具有高損耗系數或高損耗角正切的材料,把高頻電磁能量通過渦流轉換成熱能。

例如:鐵氧體管,鐵氧體磁環,磁環扼流圈等。

③ 有源濾波器:

使用晶體管等有源器件,以較小的體積和重量可以提供較大值的等效L和C。

有源電感濾波器:用晶體管模擬電感線圈的頻率特性(f越高,阻抗越大)。

有源電容濾波器:用晶體管模擬電容器的頻率特性(f越高,阻抗越小)。

對消濾波器(陷波器):能產生與干擾信號幅度相同,相位相反(差180°)的電流,把干擾信號抵消。

電磁兼容認證

產品的EMC認證是依據產品的電磁兼容標準和相應的技術要求,經過認證機構測試確認,并通過頒發認證證書和認證標志來證明某一產品符合相應標準和相應技術的要求。

在我國EMC認證已納入3C認證范圍(中國強制認證,英文名稱為“China Compulsory Certification”,英文縮寫為“CCC”,也可簡稱為“3C”),國家對有強制性電磁兼容國家標準或強制性電磁兼容行業標準以及標準中有電磁兼容強制條款的產品實行安全認證制度,對這些實施電磁兼容安全認證的產品在進入流通領域實施強制性監督管理(沒有進行電磁兼容安全認證就不能進入流通領域)。

對有推薦性電磁兼容國家標準或推薦性電磁兼容行業標準的產品實行合格認證制度,企業可以根據自愿的原則向認證機構申請認證。

中國3C認證標志

CE認證標志(歐共體)

EMC認證機構:中國電磁兼容認證委員會 (CEMC)

認證測試必須在國家技術監督局認可的EMC測試機構進行。

電磁兼容技術包括了對電磁學、電子學、材料學、等多方面知識的綜合。隨著電子產品的日益普及以及對電磁危害的逐漸認識,減小電磁干擾已經成為了目前電子科學界的重要課題,如今的電路都已集成化、模塊化,所以現在的電路分析和設計也可以說成是系統的分析和設計,相信對這門技術的深入研究會對今后的電子產品性能的提高有顯著影響。